| |||||||||

| |||||||||

|

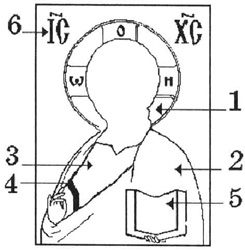

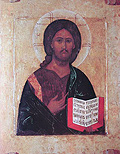

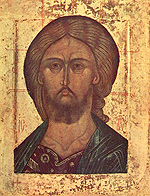

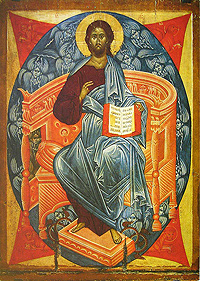

Иконография Спасителя Основные элементы иконографии Спасителя 1. Нимб (от лат. облако, туча) — символ святости, сияния Божественного света. Нимб с вписанным крестом (крестчатый нимб) и с буквами (греч. Сущий) изображается только на иконах Спасителя. 2. Гиматий — верхняя одежда в виде плаща. В иконографии Спасителя гиматий преимущественно синего цвета. 3. Хитон — нижняя одежда в виде рубахи. В изображениях Христа имеет красный цвет. Красный хитон и синий гиматий символизируют Божественную и человеческую природы Христа. Одежды золотого цвета означают сияние Божественной славы.  4. Книга может быть изображена в виде свитка или в виде кодекса (сброшюрованных листов в переплете). Раскрытая книга содержит цитату из Священного Писания. Книга закрытая символизирует «книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». (Откр. 5, 1) 5. Надпись IС ХС — сокращенное именование Спасителя. Икону надписывают в обязательном порядке. В древности, когда еще не был установлен чин освящения, икона считалась за¬конченной тогда, когда на ней появлялось именование: в духовном смысле это означает соединение имени и образа. Из всего многообразия изображений Господа Иисуса Христа и в богословских, и в искусствоведческих исследованиях иконы традиционно выделяются три основных иконографических типа. Это — «Нерукотворенный Образ Господа Иисуса Христа» или «Спас Нерукотворный», «Господь Вседержитель» или «Пантократор» и «Господь на престоле» (подтип — «Спас в силах»). СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ  Согласно Преданию, прижизненное изображение Спасителя возникло чудесным образом для оказания помощи страждущему человеку: Христос, умыв лицо, отерся чистым платом (убрусом), на котором отобразился Его Лик, и отослал этот плат больному проказой малоазийскому царю Авгарю в город Едессу. Исцелившийся правитель и его подданные приняли христианство, а Нерукотворенный Образ был прибит на «доску негниющю» и помещен над городскими вратами. Когда же один из потомков царя вернулся к язычеству, плат был замурован. Открытый через столетия. Нерукотворный Образ сохранился полностью, причем на внутренней стороне ниши возникло еще одно изображение Лика Спасителя. ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ (ПАНТОКРАТОР)  Пантократор (греч. — вседержитель). Слово образовано от "пан"— все и "кратор" — сильный. Характерной особенностью этого иконографического типа является изображение благословляющей руки Господа и раскрытой или закрытой книги. Фигура Спасителя имеет в основном поясное изображение или оплечное, часто встречаются изображения в полный рост.  Богословское значение этого образа в том, что Господь предстает здесь как промыслитель о мире, как вершитель судеб этого мира, податель истины, к которому с верой и надеждой устремлены взоры людские. Поэтому изображениям Христа Пантократора отводилось большое место в храме не только на переносных иконах, но и в стенописи. Очень часто встречается фреска или мозаика с изображением Спаса Вседержителя в центральной купольной части храма. ГОСПОДЬ НА ПЕРЕСТОЛЕ. СПАС В СИЛАХ  Царь царей и грозный Судия — таким изображается Христос на иконах этого типа. Как и в иконографии Христа Пантократора, здесь также есть изображение благословляющей руки и книги, но фигура Господа всегда изображается восседающей на престоле в полный рост. Икона «Спас в силах» показывает Господа Иисуса Христа во всей полноте Его силы и славы, как Владыку всего видимого и невидимого мира, таким, каким Он явится в конце времен. Здесь изображены символы евангелистов, проповедующих Благую Весть во все концы света, ангелы, окружающие Престол Господень и фигура Самого Христа с книгой в руке. С точки зрения богословской, эта икона непосредственно связана с темой Страшного Суда и грядущего преображения вселенной. Это, своего рода целый богословский трактат в красках, и недаром икона «Спас в силах» является центральной в иконостасе. ГОСПОДЬ ЭММАНУИЛ Спас Эммануил, Еммануил — иконографический тип, представляющий Христа в отроческом возрасте. Наименование образа связано с пророчеством Исаии (Ис. 7, 14), исполнившимся в Рождестве Христовом (Мф. 1, 21-23)  Имя Эммануил присваивается любым изображениям Христа-отрока — как самостоятельным, так и в составе композиций икон Богородицы с Младенцем, Отечества, Собора Архангелов и др. Отрок Христос изображается отмеченым печатью духовной зрелости. Передача детей как маленьких взрослых вообще характерна для иконописи, но взгляду Эммануила свойственна особая не детская серьёзность. Упор на детские черты и «живоподобие» Младенца Христа проявляется с XIV в. под влиянием западной живописи. |